展示会一覧

全272件 |

1/28ページ目を表示

展示会で絞り込む

年で絞り込む

開催予定

企画展

会期:2024-11-01 (金) 〜 2024-12-25 (水)

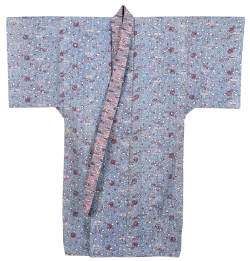

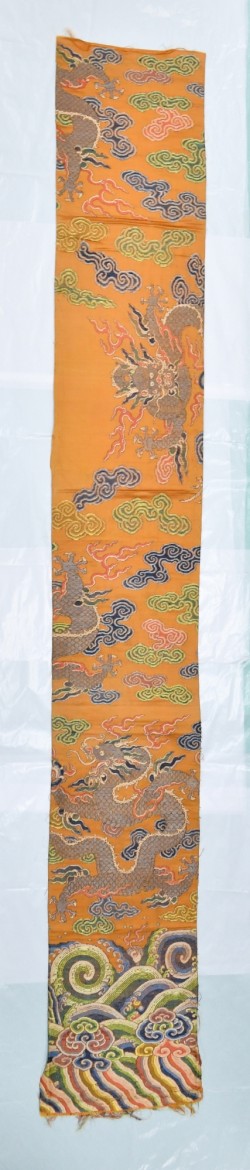

新収蔵品展 皆の記憶Ⅲ

これまでに家譜資料などの古文書や染織品などの美術工芸品といった多種多様な資料をご寄贈・ご寄託いただきました。

これらの資料は、先人たちから今を生きる私たちへ伝えられた大切な「贈り物」であると同時に、私たちが次世代へ歴史・文化を語り継ぐための貴重な資料でもあります。

こうした貴重な資料はいわば過去・現在・未来の私たち「皆の記憶」です。

今回は平成29年度以降に収蔵された資料を展示します。

開催予定

企画展

会期:2024-09-06 (金) 〜 2024-10-28 (月)

【企画展】10・10空襲80年 10・10空襲

今年は1944年10月10日の10・10空襲から80年目を迎えます。

10・10空襲によって近代的な那覇の街は壊減しました。

米軍の上陸より5カ月前の空襲は、戦況を知らされていなかった住民が初めて戦争の恐ろしさを実感した日でした。

この日をさかいに一変した那覇の街と住民の被害、10・10空襲がその後の地上戦へ与えた影響などを写真や資料でご紹介します。